김천정(김용선) 개인전 – ‘사물과 꿈’ 스무 번째 이야기

김천정(용선) 개인전

• 기간 : 2016.11.30(수)-12.06(화)

• 오픈일시 : 2016.11.30(수) 오후6시

• 장소 : 인사동 갤러리 H (tel. 02-735-3367)

• 전시장 : 서울시 종로구 인사동 9길 10

김천정(용선)

• 홍익대학교 대학원 미술학박사

• 개인전 20회(일본, 중국, 홍콩, 서울 등)

• 그룹전 및 초대전 400여회

• 대한민국미술대전 등 각종 미술심사위원 40여회

• 서울시미술심의위원 등 각종위원 30여회

• 연구논문 20여 편

• 삼육대학교 미술컨텐츠학과 교수

‘상상유희로 새긴 현대 시문화(詩文畵)’

김천정의 ‘사물과 꿈’은 93년부터 일관되게 사용해온 핵심어로 작가의 작품세계를 관통하는 하나의 상징적 언어다. 사물은 단순히 ‘일과 물건’이 아닌 ‘물질세계에 존재하는 구체적이고 개별적인 대상’을 뜻하는 철학적 의미를 내포한다는 점에서 김천정에게 사물은 인간의 삶에서 만나는 모든 대상이다. 여기에 꿈은 그 대상을 통해 이루고 싶은 삶의 의미이자 도달하고자 한 지향점이다.

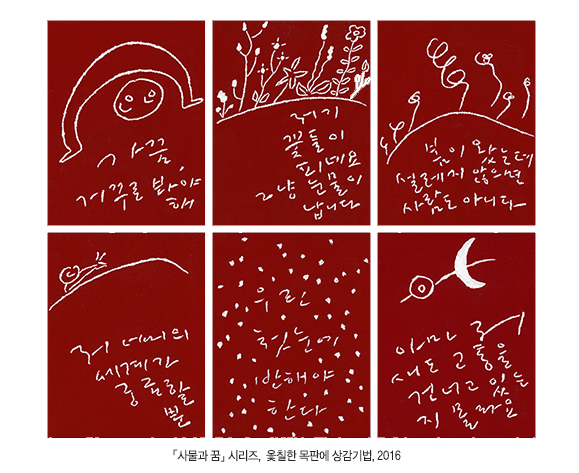

이번 전시는 ‘사물과 꿈’의 스무 번째 이야기로 ‘함축적 시어와 문장’, ‘민화풍의 소재와 조형’, ‘어린아이 같은 심상의 이미지’가 특유의 직관적 표현으로 자유롭게 구성한 것이 특징이다. 무엇보다 ‘문장언어’가 작품 전반에 중요한 요소로 등장한 것이 시선을 끈다.

김천정 화가는 틈틈이 생각의 단상을 기록하는 습관이 있다. 그 글에는 자신의 작품세계를 이루는 정서적 바탕이며, 삶의 철학들이 담겨있다. 작가의 작품세계를 이해할 수 있는 진솔한 자기 고백의 글이다. 실제 몇몇 글은 작품세계를 관통하는 지침서라 할 만큼 작가의 태도가 읽힌다.

“나는 어떤 형상이나 목표도 추구하지 않는다. 다만 상상력을 여는 연습뿐이다. 작업은 나의 영혼을 깨우는 즐거운 놀이다. 헝클어진 대로 던져지고 스스로 자리 잡는 퍼즐이다. 규격화되고 형식화 되는 것은 불행이다. 나는 넓은 바다에서 물고기가 자유롭게 헤엄치듯 어떤 방향도 갖고 있지 않다. 지금까지 나의 모든 것이란 내가 아닌 모든 것들이 내게 준 그것이다. 이제는 어린아이와 같이 처음으로 돌아간다.“ -작가 노트-

김천정에게 작품 활동은 상상력을 여는 연습이다. 그는 규격화되고 형식화된 것을 멀리하고 자유로운 형상을 추구한다. 해학과 풍자가 깃든 이미지, 직관적 감성이나 유희적 놀이에서 유발되는 꾸밈없는 표현을 사용한다. 기법 역시 단순 명료하다. 6~7회 옻칠한 붉은색(예로부터 한자문화권에서 붉은색은 주술적(呪術的)이면서, 경사(慶事)롭고 길한 징조의 색으로 여겨왔음)목판에 드로잉하고 조각도로 새긴 후 백토(Handycoat)를 채워 넣는 상감기법을 응용했다.

작가 노트에 언급했듯이 이번 작품의 핵심은 ‘어린아이와 같이 처음으로 돌아간다’라는 대목이다. ‘어린아이 같은 처음’이란 원시적인 형태, 원초적인 감성을 의미한다. 그는 때 묻지 않은 천진난만한 어린아이와 같은 마음과 생각으로 세상의 사물을 바라보고 꿈꾸기를 희망한다. 실제 작은 화판에 새긴 그의 그림은 마치 어린아이 낙서처럼 꾸밈이 없다. 그림일기처럼 자유와 순수로 가득하다. ‘아이 같은 눈과 정신으로 바라보지 않는다면 내 작품은 설명되지 않는다.’라는 강론을 펼친 것도 스스로 ‘어린이다운 감성’을 되찾기 위해 노력의 자기다짐으로 해석된다. 작가 노트 사이사이에 “진정 예술을 원한다면 아이처럼 그려라”(Vincent van Gogh), “어린아이의 눈으로 볼 수 없다면 예술가가 아니다.”(Henri Matisse) 등 유명화가들의 잠언을 기록해놓은 것도 이와 무관해 보이지 않는다.

사실 어린이다운 심상을 갖는 것은 쉬운 일이 아니다. 인위성을 배제한 이질적인 잡것의 섞임이 없는 순수함을 지닌다는 것은 어렵다. ‘어린아이와 같은’이란 말처럼 어린아이의 그림이 유치하거나 치졸하지 않은 것은 순수함을 유지하고 있는 연유에서이다.

칸트는 “유희는 그 자체만으로도 쾌적한 활동이며 예술 활동은 상상력의 자유로운 유희”라고 했다. 이는 예술작품은 일견 ‘놀이(유희)’ 과정을 통해서 산출된다는 의미이다. 김천정의 작품을 어린아이가 땅바닥이나 담벼락에 흥겹게 낙서하듯, 칠판에 하얀 분필로 그리고 싶은 이야기를 거침없이 표현한 놀이적 행위로써 부담 없이 대할 수 있는 이유이다. 그의 작은 작품들은 완성도(밀도)나 예술적 가치를 넘어 일상에서 부딪히는 사소한 사물들에서 발견하는 새로움을 통해 삶의 미학을 깨닫는 즐거움을 준다.

이번 전시작품의 특징에서 민화적 조형요소가 두드러진 부분도 빼놓을 수 없다. 분방한 구도, 과장된 형상, 해학적 표현 등 한국 전통 민화(民畵)의 조형성이 나타난다. 호작도, 책가도, 문자도, 축수도 등 민화의 주요 제재들을 현대적 이미지로 응용했다. 같은 크기의 작은 화판그림으로 작품설치가 가변적이어서 공간에 따른 확장성을 가질 수 있는 점도 주목할 만하다. 실제 17cm×22cm의 화판그림들이 커다란 ‘모자이크’처럼 조합된 모습은 그 자체가 거대한 한 폭의 민화와 다름없다. 일례로 작은 화판 하나에 6-7권의 책이 그려진 판그림은 전체를 한데 모으면 그 자체가 기다란 책가도이다.

민화는 조선인의 삶과 생활 감정을 구체적 형상으로 표현한 그림으로 인간 본능의 미가 내재한 ‘감정화’이다. 민화는 그림을 그리는 화가에서부터 감상자, 소장자까지 그림을 대하는 모든 사람에게 공통으로 좋은 의미와 기운을 주고 싶은 마음의 표현이다. 민화가 미적 아름다움 보다 정신적 안정에서 오는 심리적 평온을 기대하며 형식을 초월하고, 세속적 상황을 뛰어넘은 상상의 세계로 민중의 희로애락을 어루만져 주었다면, 김천정은 동심을 담은 민화적 그림으로 현대사회의 메마른 감성을 자극한다. 그는 표현기술과 주제면에서 교과서적 민화양식과 다르게 전통 민화를 어린아이의 눈과 마음으로 접속해 직관적으로 표현했다. 어린이의 심상과 민화의 자유로움이 만난 셈이다. 이 점에서 김찬정의 이번 전시작품은 ‘민화풍의 현대 시문화(詩文畵)’라는 표현을 붙일만하다. 흘림체로 새겨진 글과 단순 간결한 그림에 문학적 향기가 배어있다는 점에서 그렇다.

궁극에 김천정의 작품에 새겨진 문자언어는 미술작품에 의미를 부여하기 위해 언어를 이용하는 현대미술의 한 가지 형태이다. 현대미술작품에서 문자언어의 사용은 단순히 주제나 제목을 명시하는 수준이 아닌 작품의 내용을 가늠하고 작가의 정신적, 철학적 태도를 엿볼 수 있는 역할로 확대되었다. 시각적 이미지와 문자언어와의 사이에서 문자 자체가 미술로 주목받기도 한다. 때때로 하나의 단어, 한 문장이 특정 이미지보다 강한 의미로 전달되어 오랫동안 마음에 남는다.

이번 김천정의 작품에 새긴 함축적 시어나 문장도 같은 맥락이다. 단순한 이미지가 주는 친근함 못지않게 함축적 시어나 문장에 담긴 의미가 보는 이의 마음을 붙든다. ‘헐렁하게 살자’, ‘저 슬픔을 꽃처럼 뜯어 먹자’, ‘난 나야’, ‘기도는 하늘을 응시하는 것’, ‘이슬을 털 듯 욕심을 털어’ 등 작가의 삶의 태도나 다짐을 담고 있는 짧은 문장들에 마음이 이끌린다.

작가 김천정은 ‘언어의 힘을 믿는다’고 말했지만, 사실은 사랑과 믿음이 지닌 힘을 믿는 것인지도 모른다. 일상에서 만난 지극히 개인적인 사물을 관찰하고, 그리고, 새기고, 의미를 부여해왔던 일들은 그에게는 이제 삶의 의미이자 깨고 싶지 않은 꿈이 된 듯하다. 어린이다운 동심을 잃지 않으려는 몸부림이 그만큼 순수함에 대한 그리움의 역설로 다가온다.

변종필(미술평론가)